Jeudi 25 mai 1871

Une véritable boucherie

La Commune

La semaine sanglante

"Nous sommes maîtres de Paris, sauf une très petite partie qui sera occupée ce matin" , télégraphie M. Thiers aux préfets, aux premières heures de la journée du 26 mai.

En réalité, il reste fort à faire aux troupes versaillaises pour venir à bout du dernier carré de la Commune; Paris patauge littéralement dans le sang, mais il en coulera encore beaucoup, d'ici à dimanche.

En réalité, il reste fort à faire aux troupes versaillaises pour venir à bout du dernier carré de la Commune; Paris patauge littéralement dans le sang, mais il en coulera encore beaucoup, d'ici à dimanche.

Mort de Delescluze

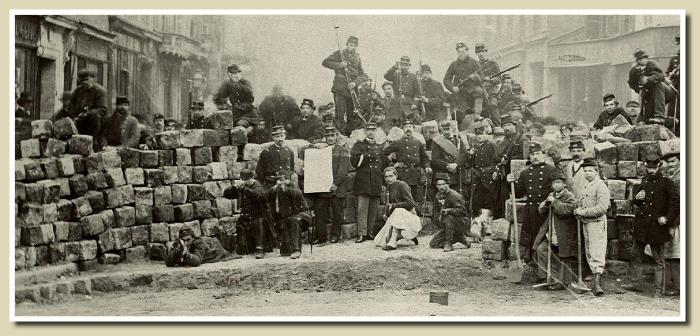

La mairie du Xle arrondissement est devenue un vaste camp retranché. Dans les rues avoisinantes, sur la place, sur le boulevard Voltaire, c'est une incroyable concentration de voitures et de chevaux, de canons et de caissons, d'unités de gardes nationaux en instance de départ pour quelque barricade. C'est aussi une ambulance improvisée où l'on soigne comme l'on peut les blessés et les mourants. C'est là que se retrouve la dernière poignée de dirigeants de la Commune. Autour de Delescluze qui vieillit chaque jour de cinq années, et de Théophile Ferré, on rencontre au hasard de leurs combats, Maxime Lisbonne, Varlin, Theisz, Johannard, Vermorel, Frankel, Brunel.

Pour Delescluze qui a donné sa vie à la République et à la Révolution, il ne reste plus qu'à mourir. Il prend sa plume, écrit une dernière lettre à sa soeur: « Je ne veux ni ne peux servir de victime et de jouet à la réaction victorieuse ... Je ne me sens plus le courage de subir une nouvelle défaite, après tant d'autres ... Adieu! Adieu! »

Il est un peu plus de 19 heures. Le délégué à la Guerre, le vieux militant des révolutions parisiennes, a coiffé son haut de forme, boutonné sa redingote. Il s'en va vers la barricade du Château-d'Eau. Mais qui, mieux que Lissagaray, qui en fut le témoin, peut décrire cette minute?

« Le soleil se couchait derrière la place. Delescluze, sans regarder s'il était suivi, s'avançait du même pas, le seul être vivant sur la chaussée du boulevard Voltaire. Arrivé à la barricade, il obliqua à gauche et gravit les pavés. Pour la dernière fois, cette face austère, encadrée dans sa courte barbe blanche, nous apparut, tournée vers la mort. Subitement, Delescluze disparut. Il venait de tomber, foudroyé, sur la place du Château-d'Eau (...) Il n'avait prévenu personne, pas même ses plus intimes. Silencieux, n'ayant pour confident que sa conscience sévère, Delescluze marcha à la barricade comme les anciens Montagnards allèrent à l'échafaud. La longue journée de sa vie avait épuisé ses forces. Il ne lui restait plus qu'un souffle, il le donna. »

Pour Delescluze qui a donné sa vie à la République et à la Révolution, il ne reste plus qu'à mourir. Il prend sa plume, écrit une dernière lettre à sa soeur: « Je ne veux ni ne peux servir de victime et de jouet à la réaction victorieuse ... Je ne me sens plus le courage de subir une nouvelle défaite, après tant d'autres ... Adieu! Adieu! »

Il est un peu plus de 19 heures. Le délégué à la Guerre, le vieux militant des révolutions parisiennes, a coiffé son haut de forme, boutonné sa redingote. Il s'en va vers la barricade du Château-d'Eau. Mais qui, mieux que Lissagaray, qui en fut le témoin, peut décrire cette minute?

« Le soleil se couchait derrière la place. Delescluze, sans regarder s'il était suivi, s'avançait du même pas, le seul être vivant sur la chaussée du boulevard Voltaire. Arrivé à la barricade, il obliqua à gauche et gravit les pavés. Pour la dernière fois, cette face austère, encadrée dans sa courte barbe blanche, nous apparut, tournée vers la mort. Subitement, Delescluze disparut. Il venait de tomber, foudroyé, sur la place du Château-d'Eau (...) Il n'avait prévenu personne, pas même ses plus intimes. Silencieux, n'ayant pour confident que sa conscience sévère, Delescluze marcha à la barricade comme les anciens Montagnards allèrent à l'échafaud. La longue journée de sa vie avait épuisé ses forces. Il ne lui restait plus qu'un souffle, il le donna. »

Pour la Commune, la journée est fatale

Pour les dirigeants de la Commune, la journée est

fatale. Lisbonne, Brunel, Frankel sont blessés. Vermorel aussi, et sa blessure est mortelle.

D'autres, dans la zone occupée par les Versaillais, sont fusillés comme Édouard Moreau. Depuis la mort de son cousin de Beaufort, il attend la sienne, prostré. Il est dénoncé, les Versaillais viennent l'arrêter à son domicile, 10 rue de Rivoli. Il est fusillé à la caserne Lobau. Dénoncé encore, Jacques Durand, un brave quinquagénaire, élu par hasard membre de la Commune, et qui ne s'est consacré qu'à ses fonctions d'édile du IIe arrondissement, est fusillé de même.

Vuillaume, lui, attend son tour dans une queue de cent cinquante condamnés à mort lorsqu'il est sauvé par l'intervention d'un sous-officier qui le fait passer, on ne sait trop pourquoi, pour son cousin.

La nuit est tombée sur la quatrième journée de la semaine sanglante. Tournée par le nord, la position du Château-d'Eau et du XIe arrondissement va l'être également par le sud puisque, tout au long de la soirée, le corps d'armée de Vinoy progresse vers la Bastille qu'il finit par atteindre à minuit. La place, comme tant d'autres à Paris, ravagée par les obus, offre un spectacle de désolation. La journée a été terrible pour les insurgés. Il ne leur reste plus qu'une petite partie de l'Est parisien.

D'autres, dans la zone occupée par les Versaillais, sont fusillés comme Édouard Moreau. Depuis la mort de son cousin de Beaufort, il attend la sienne, prostré. Il est dénoncé, les Versaillais viennent l'arrêter à son domicile, 10 rue de Rivoli. Il est fusillé à la caserne Lobau. Dénoncé encore, Jacques Durand, un brave quinquagénaire, élu par hasard membre de la Commune, et qui ne s'est consacré qu'à ses fonctions d'édile du IIe arrondissement, est fusillé de même.

Vuillaume, lui, attend son tour dans une queue de cent cinquante condamnés à mort lorsqu'il est sauvé par l'intervention d'un sous-officier qui le fait passer, on ne sait trop pourquoi, pour son cousin.

La nuit est tombée sur la quatrième journée de la semaine sanglante. Tournée par le nord, la position du Château-d'Eau et du XIe arrondissement va l'être également par le sud puisque, tout au long de la soirée, le corps d'armée de Vinoy progresse vers la Bastille qu'il finit par atteindre à minuit. La place, comme tant d'autres à Paris, ravagée par les obus, offre un spectacle de désolation. La journée a été terrible pour les insurgés. Il ne leur reste plus qu'une petite partie de l'Est parisien.

Une véritable boucherie !

Dans la zone conquise par les troupes versaillaises, la vie se réorganise et reprend. Les boutiques, les magasins rouvrent leurs portes. Les omnibus de la Compagnie générale se remettent à circuler. Mais le ratissage continue. Soldats et policiers, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, fouillent les maisons et arrêtent, sur les dénonciations qui arrivent par milliers.

D'ailleurs, Le Siècle rapporte ce jour-là: « C'est une folie furieuse. On ne distingue plus l'innocent du coupable. La suspicion est dans tous les yeux. Les dénonciations abondent. La vie des citoyens ne pèse plus qu'un cheveu. Pour un oui, pour un non, arrêté, fusillé... »

Les cours prévôtales sont devenues des abattoirs. C'est le terme qui convient: on s'y livre à une véritable boucherie. Sans procès, à la suite d'un vague interrogatoire, les suspects, par milliers, sont soumis à la décision le plus souvent fantaisiste d'un officier ou d'un sous-officier qui décide de l'exécution immédiate ou du voyage au camp de Satory, à Versailles, voyage qui constitue un sursis.

A la caserne Lobau, on ne prend même pas la peine d'aligner les condamnés le long d'un mur. On les tire au vol, comme à la chasse. Et ceux qui, blessés, ont le réflexe de s'extraire du tas, de chercher à s'enfuir, ne font que donner l'occasion aux exécuteurs de « faire un carton ».

Au Châtelet, la cour martiale est présidée par un colonel, Vabre, qui pratique le tarif unique: la mort. Les condamnés sortent du théâtre par groupes de vingt à quarante. Ils défilent au milieu de la foule massée sur la place, et qui salue une nouvelle « fournée ». Le voyage est bref. Au bord de la Seine, on entend une salve...

Les bords du fleuve, le square Saint-Jacques servent de fosses communes provisoires aux suppliciés. Un rédacteur du Moniteur Universel écrira, dans le numéro du 1er juin: « Du milieu de ces trous humides, fraîchement remués par la pioche, sortaient çà et là des têtes et des bras, des pieds et des mains. Des profils de cadavres s'apercevaient à fleur de terre... »

Bien entendu, les échos du massacre qui se poursuit, depuis cinq jours maintenant, sont parvenus aux derniers fédérés. Ils savent que les Versaillais n'avancent pas pour livrer à la justice les membres de la Commune, mais bien pour exterminer tous leurs partisans. Dans ces quartiers de l'est toujours entre leurs mains, on évalue alors à moins de quatre mille le nombre des combattants, mais ils sont animés d'une telle détermination qu'ils vont prolonger de quarante-huit heures encore le sanglant et désespéré combat.

D'ailleurs, Le Siècle rapporte ce jour-là: « C'est une folie furieuse. On ne distingue plus l'innocent du coupable. La suspicion est dans tous les yeux. Les dénonciations abondent. La vie des citoyens ne pèse plus qu'un cheveu. Pour un oui, pour un non, arrêté, fusillé... »

Les cours prévôtales sont devenues des abattoirs. C'est le terme qui convient: on s'y livre à une véritable boucherie. Sans procès, à la suite d'un vague interrogatoire, les suspects, par milliers, sont soumis à la décision le plus souvent fantaisiste d'un officier ou d'un sous-officier qui décide de l'exécution immédiate ou du voyage au camp de Satory, à Versailles, voyage qui constitue un sursis.

A la caserne Lobau, on ne prend même pas la peine d'aligner les condamnés le long d'un mur. On les tire au vol, comme à la chasse. Et ceux qui, blessés, ont le réflexe de s'extraire du tas, de chercher à s'enfuir, ne font que donner l'occasion aux exécuteurs de « faire un carton ».

Au Châtelet, la cour martiale est présidée par un colonel, Vabre, qui pratique le tarif unique: la mort. Les condamnés sortent du théâtre par groupes de vingt à quarante. Ils défilent au milieu de la foule massée sur la place, et qui salue une nouvelle « fournée ». Le voyage est bref. Au bord de la Seine, on entend une salve...

Les bords du fleuve, le square Saint-Jacques servent de fosses communes provisoires aux suppliciés. Un rédacteur du Moniteur Universel écrira, dans le numéro du 1er juin: « Du milieu de ces trous humides, fraîchement remués par la pioche, sortaient çà et là des têtes et des bras, des pieds et des mains. Des profils de cadavres s'apercevaient à fleur de terre... »

Bien entendu, les échos du massacre qui se poursuit, depuis cinq jours maintenant, sont parvenus aux derniers fédérés. Ils savent que les Versaillais n'avancent pas pour livrer à la justice les membres de la Commune, mais bien pour exterminer tous leurs partisans. Dans ces quartiers de l'est toujours entre leurs mains, on évalue alors à moins de quatre mille le nombre des combattants, mais ils sont animés d'une telle détermination qu'ils vont prolonger de quarante-huit heures encore le sanglant et désespéré combat.

Louise Michel prisonnière

Dans l'autre Paris, au camp de l'ordre, c'est la curée. Les créanciers guettent les débiteurs; croyant châtier des « pétroleuses », des troupiers abattent dans le ruisseau des ménagères chargées d'une bouteille vide. Gendarmes, soldats et transfuges de la garde exécutent en tas ceux qui fuyaient, ceux qui ne fuyaient pas, des Polonais, à cause de Dombrowski, deux ou trois homonymes de Billioray, des sosies de Jourde ou de Pyat. Deux inconnus au moins sont déjà jetés à la fosse commune parce qu'ils portaient grand front, barbe noire, oeil de feu : le visage de Vallès peint par Courbet. On tue des Eudes et des Cluseret dans chaque quartier. Au parc Monceau, au Luxembourg, à la caserne Lobau, les prévôtés interrogent en une phrase, jugent d'un coup d'oeil et condamnent d'un mot. Classé, c'est douze balles. Ordinaire, c'est Satory.

Sur le plateau que guettent les mitrailleuses braquées, le camp est bondé d'une humanité aplatie dans la boue gluante. Louise est là, grelottant sous la pluie, entre une demi-folle qui se croit prisonnière de la Commune et une vieille religieuse arrêtée pour avoir soigné un fédéré. Deux bidons d'une eau jaunâtre, puisée dans une mare, sont le seul abreuvoir, qu'il faut atteindre en rampant. On appelle des noms, des hommes se lèvent, les soldats leur tendent une pelle ou une pioche et, ruisselants, derrière une lanterne, ils s'en vont creuser leur tombe. Les femmes, elles, ne sont plus fusillées. Aux plus ardentes, à celles dont une légende de la panique fait des « pétroleuses », l'autorité réserve le régime de « correction » dans la prison des Chantiers. Glissant sur le chemin détrempé, un caporal s'approche des Montmartroises et, levant son fanal, déchiffre les noms : « Papavoine Eulalie! Gorget Victorine! Michel Louise! A la Correction! »

Sur le plateau que guettent les mitrailleuses braquées, le camp est bondé d'une humanité aplatie dans la boue gluante. Louise est là, grelottant sous la pluie, entre une demi-folle qui se croit prisonnière de la Commune et une vieille religieuse arrêtée pour avoir soigné un fédéré. Deux bidons d'une eau jaunâtre, puisée dans une mare, sont le seul abreuvoir, qu'il faut atteindre en rampant. On appelle des noms, des hommes se lèvent, les soldats leur tendent une pelle ou une pioche et, ruisselants, derrière une lanterne, ils s'en vont creuser leur tombe. Les femmes, elles, ne sont plus fusillées. Aux plus ardentes, à celles dont une légende de la panique fait des « pétroleuses », l'autorité réserve le régime de « correction » dans la prison des Chantiers. Glissant sur le chemin détrempé, un caporal s'approche des Montmartroises et, levant son fanal, déchiffre les noms : « Papavoine Eulalie! Gorget Victorine! Michel Louise! A la Correction! »